bv Fachwissen - Fahrerassistenzsysteme

bv-Fachausschuss FAS / Fahrerassistenzsysteme und Sensortechnik: Erste, zweite und dritte Generation der Fahrzeugverglasung - Welche beherrschen Sie?

Veröffentlichung 1 / bv-Fachausschuss FAS im BVA e. V.Erste, zweite und dritte Generation der Fahrzeugverglasung - Welche beherrschen Sie?

Wo stünde heute ein „Autoglasfachbetrieb“, wenn er in den goldenen 80er und Anfang der 90er Jahre den Technologiewandel von der gummigelagerten zur geklebten Windschutzscheibe nicht mitgegangen wäre?

- Hätte er sich diesem Wandel wirklich entziehen können?

- Könnte er von seinem Auftragsvolumen heute noch leben?

- Würde es diesen Betrieb heute noch geben?

NEIN!!!

bv-Fachausschuss FAS / Fahrerassistenzsysteme und Sensortechnik: Entwicklungsgeschichte der Fahrzeugverglasung

Veröffentlichung 2 / bv-Fachausschuss FAS im BVA e. V.In der ersten Generation wurde die Windschutzscheibe durch einen Profilgummi in der Karosserie fixiert. Diese Montageart war über viele Jahrzehnte der Stand der Technik. Heute findet man derartige Verglasungen zumeist nur noch an Oldtimern. Daher kümmert sich seit einiger Zeit die Fachgruppe Oldtimerverglasung im Bundesverband Autoglaser e. V. darum, dass dieses wertvolle Fachwissen den Autoglasfachbetrieben erhalten bleibt.

Aus den USA kam in den Siebziger Jahren die Technik der verklebten Windschutzscheiben, zuerst mittels Butylklebstoffen, kurz darauf mit Polyurethan (PU). Wir sprechen hier von der zweiten Generation der modernen Fahrzeugverglasung, welche den steigenden Anforderungen an die passive Sicherheit von Kraftfahrzeugen gerecht wurde. Diese Fahrzeuge stellen bis heute den Großteil unseres Tagesgeschäfts dar.

Seit ca. 2010 werden unsere Straßen beinahe unbemerkt von Fahrzeugen mit neuer Technologie erobert, welche die dritte Generation der modernen Fahrzeugverglasung einläuteten. Während die Scheiben bei diesen Fahrzeugen in bekannter Weise geklebt werden hat sich an anderer Stelle sehr viel geändert: Im Bereich des Spiegelhalters finden sich bei diesen Fahrzeugen nicht nur die bekannten Klima-, Regen- und Lichtsensoren (also Komfortausstattungen), sondern auch Laser- und Kamerasysteme als Komponenten vorausschauender, aktiver Sicherheitssysteme. Seit Ende 2015 sind der Spurhalte- und Notbremsassistent für die Erstzulassung von Lkw ab 3,5 t vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

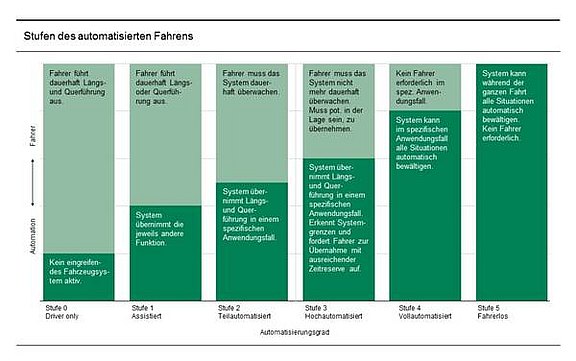

Diese Komponenten bilden gleichzeitig die Grundlage für die weiteren Stufen des automatisierten Fahrens bis hin zur höchsten Automatisierungsstufe, dem autonomen (fahrerlosen) Fahren.

Quelle: VDA Webseite www.vda.de

Aktuell befinden wir uns in Stufe 2 (teilautomatisiert), d. h. die Assistenzfunktionen des Fahrzeugs sind in den meisten Fällen übersteuerbar. Der Fahrer muss das System jederzeit überwachen und trägt somit die alleinige Verantwortung. Bis zur Stufe 2 könnte der ausführende Fachbetrieb nun geneigt sein, den Austausch der Frontscheibe bezüglich der verbauten Fahrerassistenzsysteme ähnlich zu handhaben, wie dies in der Vergangenheit bei Regen-/Lichtsensoren dem Vernehmen nach häufig praktiziert wurde.

Die Automobilhersteller arbeiten bereits mit Hochdruck an der Umsetzung der Stufe 3 (hochautomatisiertes Fahren) und warten nur noch auf die Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen, welche derzeit von unserer Bundesregierung und auf internationaler Ebene geformt werden. Neben dem damit verbundenen Anstieg der Anforderungen an eine Fachwerkstatt ändert sich höchstwahrscheinlich auch die Frage der Haftung bei einem Fehlverhalten dieser hochautomatisierten Fahrfunktionen.

Spätestens mit Erreichen der Stufe 3 ist also ein Umdenken unumgänglich, da die Nichteinhaltung der Herstellervorgaben ein nicht tragbares Betriebsrisiko bedeutet.

Lesen Sie in Teil 2.1 unserer Serie:

- „ai“ im neuen Audi A6 - das erste Großserienfahrzeug der Stufe 3

- Sensorfusion, ZFAS und die Auswirkungen für Autoglasfachbetriebe

- Bedeutung der Herstellervorgaben für die Arbeit des Autoglasers

bv-Fachausschuss FAS / Fahrerassistenzsysteme und Sensortechnik: Automatisiertes Fahren - Die Zukunft ist jetzt!

Veröffentlichung 2.1 / bv-Fachausschuss FAS im BVA e. V.Automatisiertes Fahren - Die Zukunft ist jetzt!

Der neue Audi A6 (Modelljahr 2018, Auslieferung ab September 2017) wird eines der ersten Großserienfahrzeuge mit hochautomatisierten Fahrfunktionen sein! Das bedeutet, dass bereits ab diesem Jahr Fahrzeuge mit Automatisierungsgrad der Stufe 3 auf unseren Straßen zu finden sein werden.

Während die verschiedenen Fahrerassistenzsysteme dem Autofahrer bisher schon teilautomatisierte Funktionen boten, vollzieht Audi hier nun den nächsten Schritt mit weitreichenden Auswirkungen: Der Fahrer drückt die Taste „ai“ (artificial intelligence = künstliche Intelligenz) am Armaturenbrett, das Lenkrad zieht sich zurück und das Fahrzeug fährt tatsächlich alleine – und der Fahrer ist erstmals, im Falle eines Unfalls, wirklich aus der Verantwortung! Diese geht an den Fahrzeughersteller über, da der Fahrer das System nicht mehr dauerhaft überwachen muss.

Quelle: VDA Webseite (www.vda.de)

Mit der Einführung der „ai“-Taste ist der Sprung von Stufe 2 (teilautomatisiert) zu Stufe 3 (hochautomatisiert) Realität geworden. Hierdurch ändert sich nicht nur die Haftungsfrage für den Fahrer, sondern auch für den „Fachbetrieb“ im Falle eines Scheibenaustauschs. Kommt es zu einem Unfall wird der Hersteller das Fahrzeug überprüfen und jeden nicht „fachgerechten“ Eingriff feststellen! Als nicht fachgerecht wird in dem Fall jegliche Arbeitsausführung gelten, welche nicht den Herstellervorgaben entspricht.

Der Fahrzeughersteller definiert in seiner Original-Reparaturanleitung unter anderem welche Arbeiten im Zusammenhang mit dem Ersatz der Windschutzscheibe durchzuführen sind. Diese Herstellervorgabe enthält für Fahrzeuge mit FAS-Systemen weit mehr als die bloße Anleitung zum Aus- und Einbau inkl. den einzuhaltenden Abmessungen. Konkret werden darin zum Beispiel die „erforderlichen Zusatzarbeiten“ benannt, nachfolgend dargestellt am Beispiel des Audi A4 ab Baujahr 2015 (Typ B9):

Quelle: ALLDATA (www.alldataeurope.com)

Bei diesem Fahrzeug muss also nicht nur die auf der Windschutzscheibe verbaute Frontkamera kalibriert werden, sondern auch die Matrix LED-Scheinwerfer. Die Nichtdurchführung einer oder aller Zusatzarbeiten stellt ganz eindeutig einer Verstoß gegen die Herstellervorgabe dar. Den Nachweis der korrekten Durchführung sollte der Fachbetrieb jederzeit anhand der gespeicherten Kalibrierungsprotokolle seiner Diagnosesoftware führen können. Unabhängig davon werden sämtliche Kalibrierungsvorgänge (mit Datum und Uhrzeit) im Steuergerät dokumentiert. Das heißt im Umkehrschluss, dass auch eine nicht durchgeführte Arbeit durch den Hersteller sehr leicht nachzuweisen ist.

Die Einhaltung der Herstellervorgaben ist also der einzige Weg, um unkalkulierbare Haftungsrisiken für den eigenen Betrieb zu vermeiden!

Darüber hinaus muss es im Interesse eines jeden Autoglas-Fachbetriebs liegen, das Fahrzeug nach getaner Arbeit dem Kunden in einem einwandfreien und verkehrssicheren Zustand zu übergeben. Hierbei wird sich der Arbeitsbereich des Autoglasers deutlich über den Scheibenrand hinaus bewegen müssen.

Das vorgenannte Beispiel zeigt, dass verschiedene Systeme in Abhängigkeit zueinander stehen und dass die isolierte Betrachtung der Frontkamera alleine nicht ausreichend ist. Aufgrund des Zusammenspiels der Systeme, der geforderten Ausfallsicherheit und der notwendigen Plausibilisierung der Sensordaten muss also in unserem Beispiel, unter gewissen Voraussetzungen, auch das im vorderen Stoßfänger verbaute Radarsystem und die demnächst verbauten Laserscanner neu kalibriert werden. Dieser Sensorfusion trägt der Fahrzeughersteller Audi Rechnung, indem im neuen A6 ein einziges zentrales Steuergerät für alle Assistenzfunktionen zum Einsatz kommt. Das Audi zFAS (zentrales Fahrerassistenz-Steuergerät) ersetzt die bisher einzeln und schrittweise ins Fahrzeug hinzu gekommenen Steuergeräte der diversen Komfort- und Sicherheitsfunktionen. Die Informationen der einzelnen Sensoren werden dabei nicht mehr von unterschiedlichen Steuergeräten verarbeitet, sondern zu einem Datenstrom gebündelt. Durch diese Fusion der Sensordaten in einem zentralen Steuergerät kann ein hochgenaues Bild der Umgebung errechnet werden.

Die Sensorfusion und die Einführung zentraler Steuergeräte geben also eine klare Richtung vor: Da moderne Fahrassistenzsysteme für die Auswertung einer Situation mit Informationen von verschiedenen Sensoren arbeiten, ist auch im Falle der Kalibrierung stets der Zusammenhang dieser Systeme zu beachten.

Lesen Sie in Teil 3 unserer Serie:

- Welche Sensoren und Systeme sind für den Autoglaser relevant?

- Bauliche und technische Anforderungen an die Kalibrierungsumgebung

- Handlungsempfehlungen für den Autoglasfachbetrieb

bv-Fachausschuss FAS - Fahrerassistenzsysteme und Sensortechnik - Die Kalibrierung in der Werkstattpraxis

Veröffentlichung 3 / bv-Fachausschuss FAS im BVA e. V.Die Kalibrierung in der Werkstattpraxis

In der Vergangenheit (siehe Grafik „Stufen des automatisierten Fahrens“ Stufe 0-1) musste sich der Autoglasfachbetrieb nur mit einfach zu beherrschenden Komfortsystemen wie Licht- und Regensensoren befassen. Mit der Stufe 2 kamen nach und nach neue, vernetzte Sensorsysteme hinzu. Im Fokus der Betrachtung lag beim Ersatz der Windschutzscheibe zunächst die dort verbaute Frontkamera. In Teil 2 unserer Serie hatten wir bereits erläutert, dass die isolierte Betrachtung der Kamera nicht ausreichend ist. Doch welche Sensoren und Systeme sind denn nun für den Autoglasfachbetrieb von Bedeutung?

- Frontkamera

- Radar

- Laserscanner

- Nachtsichtkamera

- Umfeldkameras

- Matrix-LED-Scheinwerfer

- Head-Up-Display

Die Systeme unter Punkt 1. bis 6. haben einen gemeinsamen Nenner, und zwar die Abhängigkeit von der Hinterachse als geometrische Fahrachse des Fahrzeugs. Dies wird an dem Arbeitspunkt „Fahrwerk i. O.“ in der Checkliste zur statischen Kalibrierung deutlich. Ist das Fahrwerk nicht in Ordnung, muss eine Achseinstellung vorgenommen werden. Diese Arbeit wiederum zieht bei nahezu allen Herstellern die Kalibrierung der übrigen (fahrwerksbezogenen) Sensorsysteme nach sich.

Neben den technischen Anforderungen an die benötigte Hard- und Software möchten wir hier zunächst die baulichen Anforderungen in den Mittelpunkt rücken. Diese erstrecken sich auf die Ebenheitstoleranzen des Bodens sowie die Abmessungen des Arbeitsbereichs.

Abmessungen:

Für die meisten Anwendungsfälle ist ein Arbeitsplatz mit einer Länge von 7,50 m und einer Breite von 5,00 m ausreichend. Im Einzelfall (z. B. Frontkamera Subaru, Umfeldkameras VW Gruppe) steigt die erforderliche Länge auf ca. 9,00 m.

Bodenunebenheit:

Als Mehrmarkenwerkstatt müssen wir uns an der höchsten Anforderung orientieren. Diese findet sich aktuell bei Audi, da hier bei allen Modellen mit Matrix-LED-Scheinwerfern nach dem Scheibentausch die Kalibrierung der Scheinwerfer vorgeschrieben ist. Hierfür ist ein Scheinwerfereinstellplatz erforderlich.

Systemvoraussetzungen für Scheinwerfereinstell- und Prüfgeräte:

Quelle: Hella Gutmann Solutions (www.hella-gutmann.com)

Bodenunebenheiten:

Quelle: Hella Gutmann Solutions (www.hella-gutmann.com)

Sind diese baulichen Voraussetzungen erfüllt, so sieht die Ausstattung eines modernen Arbeitsplatzes derzeit folgendermaßen aus:

- Elektronisches Diagnosegerät

- Statisches Kalibrierungs-Tool (z. B. CSC-Tool, o. ä.)

- Werkzeug zur Fahrwerks-Überprüfung (z. B. Radaufnehmer „Control“, o. ä.)

- Radar-Kits

- SEG (Scheinwerfereinstellgerät) der neuesten Generation

- Batterie-Ladeerhaltungsgerät (mind. 35A)

Handlungsempfehlung:

- Zur einwandfreien Feststellung der verbauten Systeme und Überprüfung der Fahrwerksgeometrie muss der Annahmeprozess angepasst werden. Vor dem Arbeitsbeginn sollte, am besten mit dem Kunden gemeinsam, eine Dialogannahme in der Werkstatt durchgeführt werden. Dabei wird die elektronische Eingangsdiagnose sowie Überprüfung der geometrischen Fahrachse vorgenommen. Sollten hier Mängel festgestellt werden, muss der Auftrag mit dem Kunden eventuell erweitert werden.

- Da sich nicht jede Autoglaserei eine Achsmessbühne leisten wird, sollte ein geeigneter Partner (z. B. Reifenhändler oder freie Werkstatt) gesucht werden. Mit diesem kann natürlich eine wechselseitige Partnerschaft für Kalibrierungen aufgebaut werden.

- Qualifizierung der Mitarbeiter durch geeignete Schulungsmaßnahmen!

- Aktuell empfehlen wir außerdem den Besuch der „tasc“, der 1. Fachmesse für Autoglas, Smart Repair und Fahrzeugaufbreitung am 27./28. Oktober 2017 in Düsseldorf (www.tasc-expo.de)

- Generell gilt: Arbeiten Sie nach Herstellervorgabe! Die schriftlichen Vorgaben des Herstellers sind das Maß, nach dem im Falle von Problemen gemessen wird. Als Mehrmarkenwerkstatt empfehlen wir Ihnen einen Dienstleister wie z. B. ALLDATA (www.alldataeurope.com) o. ä., der Ihnen die Originaldaten verschiedener Hersteller in stets aktueller Form liefert.

Lesen Sie in Teil 4 unserer Serie:

- Betrachtung der FAS-Systeme im Detail: Was hat eigentlich die Frontkamera auf der Windschutzscheibe mit dem Fahrwerk zu tun?

bv-Fachausschuss FAS / Fahrerassistenzsysteme und Sensortechnik: Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen außerhalb der stationären Werkstatt

Veröffentlichung 5 - Stand 07.04.2025 - bv-Fachausschuss FAS im BVA e. V. / bv-VorstandKalibrierung von Fahrerassistenzsystemen außerhalb der stationären Werkstatt

Die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen (FAS) ist entscheidend für eine ordnungsgemäße Funktion sicherheitsrelevanter Bauteile an Fahrzeugen, die mit entsprechender Sensortechnik ausgestattet und somit kalibrierpflichtig sind. Es ist zu beurteilen, inwieweit eine statische Kalibrierung außerhalb der eigenen Werkstätten, eine sogenannte „mobile Kalibrierung“, nicht nur technisch und fachlich korrekt durchgeführt werden kann, sondern gleichzeitig auch den entsprechenden Herstellervorgaben entspricht. Dynamische Kalibrierungen, die durch eine Kalibrierfahrt erfolgen, sind von dieser Betrachtung ausgenommen.

Technische Möglichkeiten mobiler Kalibrierung

Moderne Kalibriervorrichtungen ermöglichen einen flexiblen Einsatz an unterschiedlichen Standorten. Dies ist insbesondere für Werkstätten von Vorteil, die Kalibrierungen direkt in Kundenwerkstätten oder an externen Standorten, beispielsweise als Dienstleister oder Subunternehmer, durchführen. Dieser Ansatz wird häufig bei Lkw und Bussen verfolgt, da der Austausch der Windschutzscheibe häufig direkt beim Kunden erfolgt. Doch auch für Pkw und Transporter kommt eine mobile Kalibrierung in Betracht.

Anforderungen an eine fachgerechte mobile Kalibrierung

Um eine qualitativ einwandfreie und normgerechte Kalibrierung sicherzustellen, müssen wesentliche Parameter der Herstellervorgaben beachtet werden. Hierbei sind insbesondere die nachfolgenden Umgebungsbedingungen am Kalibrierstandort von zentraler Bedeutung:

Bodenebenheit: Eine unzureichende Ebenheit kann dazu führen, dass die Kalibrierung formal als erfolgreich gewertet wird, obwohl sie tatsächlich nicht fachgerecht durchgeführt wurde. Dies kann durch eine fehlerhafte Nutzung der systemseitigen Toleranzen des Fahrzeugherstellers geschehen.

Platzverhältnisse: Eine ausreichende Fläche zur korrekten Positionierung der Kalibriervorrichtung und des Fahrzeugs ist essenziell.

Lichtverhältnisse: Die richtige Beleuchtung ist erforderlich, um Reflektionen oder Schattenbildungen zu vermeiden, die die Kalibriergenauigkeit beeinträchtigen könnten.

Weitere Voraussetzungen und Risiken

Voraussetzung zur Ausübung der Teiltätigkeit „Fahrzeugverglasung“ ist der Meistertitel in einem der Gewerke (Kfz-, Karosseriebauer oder Glaserhandwerk) bzw. die Ausnahmebewilligung gem. § 8 HWO sowie der Nachweis zu folgenden Fachschulungen: „Umgang mit Airbag und Gurtstraffern“, „Fachkunde Hochvolt 2S“ sowie „Sensortechnik und Kalibrierung FAS“.

Insofern ist am „mobilen Einsatzort“ eine vorab qualifizierte Fachkraft erforderlich, die den gesamten Arbeitsprozess bis zur Übergabe des Fahrzeugs an den Kunden vor Ort überwacht und begleitet.

Die gewerbliche Arbeitsleistung am Fahrzeug ist gem. Gewerbeordnung auf sämtlichen öffentlichen Flächen, wie auf Straßen, Gehwegen, Park- und anderen Plätzen nicht zulässig. Das Verglasen von Fahrzeugen mit anschließender Kalibrierung ist ein technisch komplexer Vorgang. Daher erfüllen auch Garagen und Flächen in reinen Wohngebieten zumeist nicht die Umgebungsparameter zur Ausübung einer Verglasungstätigkeit.

Zudem kann es auf fremden oder unbekannten Flächen zu Kontaminierungen aufgrund von Stäuben und Gasen kommen, die ein fachgerechtes Verglasen nicht zulassen. Generell ist davon auszugehen, dass im Rahmen von „mobilen Verglasungen“ Arbeiten anfallen können, die einen stationären Werkstattaufenthalt bzw. Fremdleistungen erfordern, insofern muss eine Werkstatt zur Verfügung stehen, die alle Voraussetzungen erfüllt.

Nach Durchführung der Arbeiten müssen die jeweils vorgeschriebenen Standzeiten des Fahrzeugs kontrolliert und nachweislich eingehalten werden können, insbesondere um erforderliche Schutzmaßnahmen zu gewährleisten und weitere Gefährdungen dauerhaft ausschließen zu können. Elektro- und Hybridfahrzeugen unterliegen dabei zusätzlichen Sicherheitsstandards.

Risiken einer fehlerhaften Kalibrierung

Ein kritischer Aspekt ist die Wechselwirkung verschiedener Faktoren, wie Achsgeometrie, Luftfahrwerk, Beladungszustand, Tankinhalt oder Reifenluftdruck. Werden diese Parameter nicht korrekt berücksichtigt, kann die Kalibrierung zwar technisch abgeschlossen werden, jedoch ohne die erforderliche Genauigkeit. Das kann dazu führen, dass Fahrerassistenzsysteme im Betrieb fehlerhafte oder verzögerte Reaktionen zeigen und somit das Unfallrisiko erhöhen.

Ein formell gültiges Kalibrierprotokoll ist daher nicht zwangsläufig ein Beleg für eine sachmangelfreie Leistung. Vielmehr ist eine umfassende Qualitätssicherung erforderlich, um sicherzustellen, dass die Kalibrierung den technischen Standards und Herstellervorgaben entspricht und eine Gefährdung von Personen sowie Sachbeschädigungen weitgehend ausgeschlossen werden können.

Fazit

Die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen (FAS) außerhalb der eigenen Betriebsstätte ist technisch möglich und wird in bestimmten Anwendungsfällen, insbesondere bei Nutzfahrzeugen, bereits praktiziert. Allerdings müssen für eine fachgerechte und sachmangelfreie Durchführung alle relevanten Herstellervorgaben und umgebungsbezogenen Rahmenbedingungen, insbesondere Bodenebenheit, Platz-/Lichtverhältnisse, Unfallverhütungsvorschriften, Umweltschutz und Standzeiten strikt eingehalten werden. Während ungünstige Platz- und Lichtverhältnisse eine erfolgreiche Kalibrierung direkt verhindern, kann eine fehlerhafte Bodenebenheit dazu führen, dass das System trotz fehlerhafter Ausrichtung eine Kalibrierbestätigung liefert, die eine erfolgreiche Prüfung attestiert. Dies birgt das Risiko von Fehlfunktionen oder Leistungseinschränkungen der Fahrerassistenzsysteme im späteren Betrieb. Daher ist eine mobile Kalibrierung nur dann verantwortbar, wenn alle erforderlichen technischen und umgebungsbezogenen Voraussetzungen sichergestellt werden können.

Über den bv-Fachausschuss FAS / Fahrerassistenzsysteme und Sensortechnik im BVA e. V.

bv-Fachausschuss FAS im BVA e. V.Seit 2012 befasst sich der Bundesverband Autoglaser e.V. (BVA) aufgrund der rasanten technischen Entwicklungen am Markt insbesondere mit der Thematik Fahrerassistenzsysteme. BVA-Mitglieder haben den "Fachausschuss Fahrerassistenzsysteme (FAS)" gegründet, der sich regelmäßig über Neuerungen auf diesem Gebiet sowie spezielle Lösungen der Diagnostik und Reparatur für Autoglaser austauscht. Der FAS-Ausschuss bietet BVA-Mitgliedern Unterstützung bei Fragen und Informationsbedarf rund um dieses Thema.

Wenden Sie sich für alle Fragen zum Thema Fahrerassistenzsysteme direkt an den FAS-Ausschuss fas(at)bundesverband-autoglaser(dot)de.